法則が見えたとき、再現性が生まれ始めた

東日本大震災という最大の試練を乗り越えた久保は、自分に残された課題を見つめ直した。

――永続する治療院をどう築くか。

これまでは、「治せる治療」をひたすら追求してきた。

その結果、患者からの信頼も得ていた。だがそれだけでは、治療院は続かないことを身をもって知った。

本気で経営を学ばなければ――そう思い始めたのだった。

けれど、治療技術と経営の学びは、まるで性質が違った。

技術は患者の反応で成果が見える。

一方で、経営は「わかったつもり」になっても、現実がすぐに変わるわけではない。手応えがない。

そんな中で久保は、以前から参加していた中小企業経営者向けの研修をきっかけに、派生した経営者の学びの会に本格的に所属するようになる。

だがその矢先、またしても自らの慢心が久保を試すことになる。

震災後、少し業績が持ち直し始めた頃――まだ未熟なまま、店舗展開を試みた。

「少し学んだから、今ならできるはず」

そう思い込んでいた。

しかし、結果は失敗の連続だった。

もともと久保の行う治療は、一般的な整骨院とは大きく異なり、再現性がまだ乏しかった。

その状態で複数店舗を運営しようとするのは無謀だった。

一人の天才がいても、仕組みがなければ、再現はされない。

その反省から、久保はようやく本気で「経営」を学び始めたのだった。

よい変化もあった。

まず、整骨院の名称を「久保整骨院」から「あしたば整骨院」へと改めた。

これは、久保だけの治療院から、スタッフと共につくる場所へと変えていくという決意の表れだった。

10年以上使った屋号を手放すのは勇気がいった。認知度も一気に落ちた。

だが、未来の在り方を考えたとき、「個人の名」を外すべきだと思えた。

さらに、駅前に念願の店舗を構えることもできた。

個人事業主が駅前の立地に院を持つというのは、奇跡に近い。

そこに至るまで、多くの人たちの支えがあった。

感謝しかなかった。

それでも、本当の「報酬」は、思いがけない場所からやってきた。

ある日、千葉の大多喜町にある自動車工場で行われた経営者の勉強会に参加したときのことだ。

講師の関さんが、あるワークを提案した。

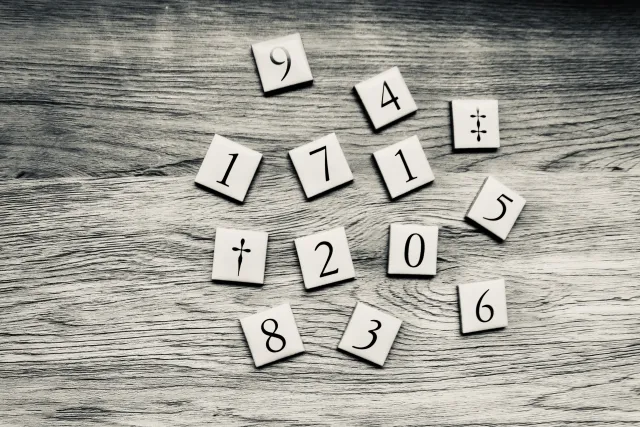

「紙にバラバラに並んだ数字を、時間内にできるだけ多く順に数えてください」

はじめて挑戦したとき、久保は8までしか数えられなかった。

ところが、次に「紙に縦横の十字線を入れてください」と言われたあとの再挑戦では、倍以上の数字を数えられるようになった。

なぜか――

関さんは、こう言った。

「実はこの数字、左上、右上、左下、右下の順に配置されているんです。だから、十字に分けるとルールが見えるようになるんです」

その瞬間、久保の中で電流が走った。

「……もしかしたら、人間のからだにも“ルール”があるんじゃないか?」

それまで、患者のからだはすべてバラバラだと思っていた。

だから、ひとりひとりに合わせた“属人的な治療”を極めるしかない、と信じていた。

けれど、もしかしたら――

目に見えない「共通項」や「型」が存在しているのではないか?

そこから久保の中で、「評価と再現性」という視点が生まれた。

そして、観察を重ねるうちに、人間のからだが大きく「4つのタイプ」に分かれることに気づいた。

それは、あの十字のワークと同じく、法則を見つけるための“枠組み”となった。

その後、より精緻な理論へと発展していくが――

その起点は、まさにこの“数字のワーク”にあった。

経営という、一見畑違いに見える学び。

けれど、そこに触れたことで、久保は“からだを見る新しい目”を得た。

それは、ただの知識ではなく、

治療家としての未来を切り拓く「報酬」だった。